| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |

|---|---|---|---|

| 5mg |

|

||

| 10mg |

|

||

| 25mg |

|

||

| 50mg |

|

||

| 100mg |

|

||

| 250mg | |||

| 500mg | |||

| Other Sizes |

| 体外研究 (In Vitro) |

通过KinomeScanTM分析实验确定,STK16-IN-1对STK16激酶具有很强的抑制作用(IC50=0.295 μM),并且在整个激酶组中具有良好的选择性。 STK16-IN-1对mTOR激酶的抑制浓度为5.56 μM。用 STK16-IN-1 处理 MCF-7 细胞会导致细胞数量减少和双核细胞增多;这种效应可以通过 STK16 的 RNA 干扰 (RNAi) 敲低来复制。当 STK16-IN-1 与顺铂、阿霉素、秋水仙碱和紫杉醇等化疗药物联合治疗时,这些药物的抗增殖作用略有增强。 STK16-IN-1 是一种有助于更好地理解 STK16 生物学作用的有用工具化合物[1]。

|

||

|---|---|---|---|

| 酶活实验 |

STK16-IN-1 是一种新型、高选择性的 STK16 激酶 ATP 竞争性抑制剂,IC50 为 295 nM。 STK16 是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,在所有真核生物中普遍表达且保守。 STK16 与多种细胞过程有关,例如 VEGF 和货物分泌,但介导这些作用的途径仍有待阐明。 STK16-IN-1 对 STK16 激酶表现出有效的抑制活性 (IC50: 0.295 μM),并且使用 KinomeScan 分析测定评估对整个激酶组具有出色的选择性(S 评分 (1) = 0.0)。 STK16-IN-1 通常以 1:3 连续稀释制备 4 个浓度(100 nM、50 nM、20 nM 和 10 nM); ATP 竞争实验使用 6 种浓度(1 mM 至 10 μM)。激酶反应使用1×激酶反应缓冲液进行。每孔中的反应通过添加 ATP 立即开始,并在 37°C 下持续半小时。室温冷却5分钟后,每孔加入5μL ADP-Glo试剂终止反应,并在40分钟内消耗掉剩余的ADP。最后,向孔中加入10 μL激酶检测试剂,孵育1小时以产生发光信号。

|

||

| 细胞实验 |

在 MCF-7 细胞中,STK16-IN-1 处理会导致细胞数量减少和双核细胞积累,这可以通过 STK16 的 RNAi 敲低来重现。 STK16-IN-1与化疗药物(例如顺铂、阿霉素、秋水仙碱和紫杉醇)共同治疗导致化疗药物的抗增殖作用轻微增强。 STK16-IN-1为进一步阐明STK16的生物学功能提供了有用的工具化合物。 MCF-7、HCT116、HeLa 细胞用 STK16-IN-1 (0, 5, 10 μM) 处理 72 小时,并使用Annexin V/PI 凋亡检测试剂盒通过流式细胞术分析凋亡细胞。

|

||

| 动物实验 |

|

||

| 参考文献 |

| 分子式 |

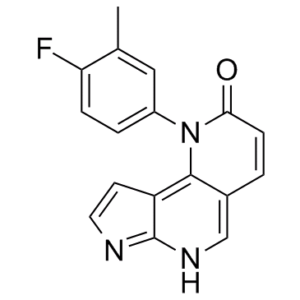

C17H12FN3O

|

|

|---|---|---|

| 分子量 |

293.3

|

|

| 精确质量 |

293.096

|

|

| 元素分析 |

C, 69.62; H, 4.12; F, 6.48; N, 14.33; O, 5.45

|

|

| CAS号 |

1223001-53-3

|

|

| 相关CAS号 |

|

|

| PubChem CID |

58525066

|

|

| 外观&性状 |

Solid powder

|

|

| 密度 |

1.4±0.1 g/cm3

|

|

| 沸点 |

552.4±50.0 °C at 760 mmHg

|

|

| 闪点 |

287.9±30.1 °C

|

|

| 蒸汽压 |

0.0±1.5 mmHg at 25°C

|

|

| 折射率 |

1.713

|

|

| LogP |

3.41

|

|

| tPSA |

49

|

|

| 氢键供体(HBD)数目 |

1

|

|

| 氢键受体(HBA)数目 |

3

|

|

| 可旋转键数目(RBC) |

1

|

|

| 重原子数目 |

22

|

|

| 分子复杂度/Complexity |

483

|

|

| 定义原子立体中心数目 |

0

|

|

| SMILES |

FC1=CC=C(N2C(C(C=CC2=O)=CN3)=C4C3=NC=C4)C=C1C

|

|

| InChi Key |

WQNRDXHKVSKUPI-UHFFFAOYSA-N

|

|

| InChi Code |

InChI=1S/C17H12FN3O/c1-10-8-12(3-4-14(10)18)21-15(22)5-2-11-9-20-17-13(16(11)21)6-7-19-17/h2-9H,1H3,(H,19,20)

|

|

| 化学名 |

1-(4-fluoro-3-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-h][1,6]naphthyridin-2-one

|

|

| 别名 |

|

|

| HS Tariff Code |

2934.99.9001

|

|

| 存储方式 |

Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month |

|

| 运输条件 |

Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)

|

| 溶解度 (体外实验) |

DMSO: ~59 mg/mL ( 201.15 mM)

Water: <4 mg/mL Ethanol: Insoluble |

|---|---|

| 溶解度 (体内实验) |

配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (8.52 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。

例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (8.52 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入到 900 μL 玉米油中并混合均匀。 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案: 1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液)); 2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方): 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline); 假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL; 3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例; 4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶; 5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用! 6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们; 7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。 |

| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |

| 1 mM | 3.4095 mL | 17.0474 mL | 34.0948 mL | |

| 5 mM | 0.6819 mL | 3.4095 mL | 6.8190 mL | |

| 10 mM | 0.3409 mL | 1.7047 mL | 3.4095 mL |

1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;

2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;

3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);

4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。

计算结果:

工作液浓度: mg/mL;

DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。

体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。

(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;

(2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。

ACS Chem Biol.2016 Jun 17;11(6):1537-43. |

|---|